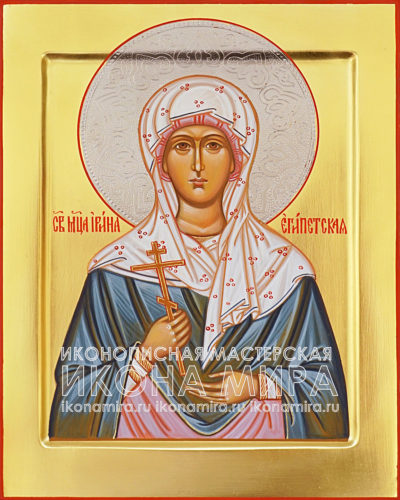

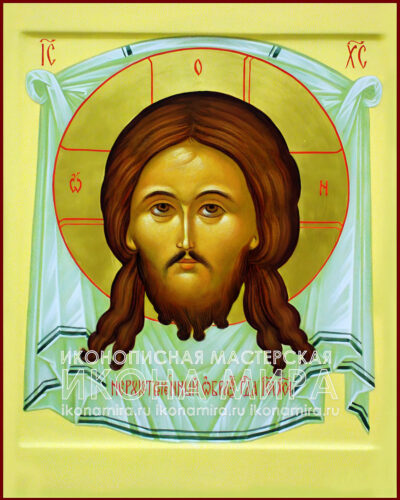

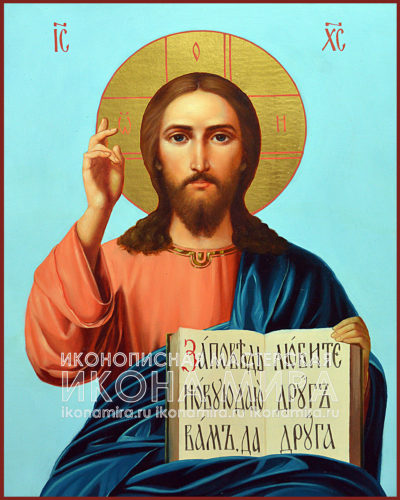

Рукописная икона «Святой Севастиан Карагандинский (Фомин)»

Описание

-

Купить икону Севастиан Фомин ручной работы

- Материалы: основание: липа, шпонки: дуб, левкас, отделка: сусальное золото (нимб или фон), темперная краска (классический стиль), масляная краска (академический стиль), олифа

- Данная икона является лишь примером, который был написан нашими мастерами. Если вам не подходит этот образ, то мы можем написать для вас другую икону по каноническому образцу или Вашим предпочтениям.

ЖИТИЕ СВЯТОГО СЕВАСТИАНА КАРАГАНДИНСКОГО

В 1884 году, 28 октября по старому стилю или 10 ноября по новому, в селе Космодемьяновское Орловской губернии в семье бедных крестьян родился мальчик. Его родители, Василий и Марфа, были простыми людьми. У них было трое сыновей. Старшего звали Илларион, он родился в 1872 году. Средний сын, Роман, появился на свет в 1877 году. А младшего мальчика назвали Стефаном в честь преподобного Стефана Савваита, который был известен своими канонами. Именно в день памяти этого святого и родился будущий старец. В 1888 году родители возили детей в Оптину пустынь к старцу Амвросию.

В то время Стефану было всего четыре года, но он отчётливо запомнил это посещение и добрые глаза мудрого старца.

Стефан рано остался сиротой: ему было четыре года, когда не стало отца, и пять лет, когда умерла мать. Старшему брату Иллариону было семнадцать лет. Чтобы обеспечить семью и справиться с хозяйством, Илларион через год после смерти родителей женился.

Стефан был очень привязан к среднему брату Роману, который отличался добротой и мягкостью характера. Однако Роман решил посвятить себя монашеской жизни и в 1892 году попросил Иллариона отвезти его в Оптину пустынь, где его приняли в послушники Иоанно-Предтеченского скита.

Стефан был способным учеником и окончил трёхклассную приходскую школу. Приходской священник давал ему книги для чтения. С самого рождения Стефан был слабым здоровьем и не мог много работать в поле, поэтому больше времени проводил на пастбищах, где пас скот.

В зимние месяцы, когда у крестьян не было работы, Стефан с радостью навещал своего среднего брата в Оптиной пустыни. Эти встречи имели большое духовное значение для Стефана, и когда он вырос, то стал просить Иллариона отпустить его в Оптину пустынь. Однако брат не соглашался, желая, чтобы Стефан помогал ему в ведении хозяйства.

В 1908 году в скиту Оптиной пустыни средний брат Роман Фомин принял монашеский постриг с именем Рафаил. Это произошло келейно из-за болезни. А 16 декабря того же года в монастырском храме во имя преподобной Марии Египетской отец Рафаил был облечён в мантию.

К тому времени семья старшего брата уже окрепла, и Стефан, утвердившись в своём желании вести монашеский образ жизни, отправился к отцу Рафаилу в скит Оптиной пустыни. Там 3 января 1909 года он стал келейником старца Иосифа.

Находясь рядом со старцем, Стефан обрёл в нём великого духовного наставника. Впоследствии он часто вспоминал об этом времени: «Мы жили со старцем, как с родным отцом. Вместе молились, вместе ели, вместе читали или слушали его наставления».

Старец Иосиф был уже в преклонном возрасте, и силы его заметно убывали. В апреле 1911 года он тяжело заболел, и 9 мая его душа тихо покинула многострадальное тело. Стефан был глубоко опечален смертью старца. Но Господь не оставил его в одиночестве. В келью старца Иосифа перешёл старец Нектарий. Стефан остался при нём келейником и перешёл под его руководство.

В 1912 году Стефан был пострижен в рясофор. У старца Нектария было два келейника. Старшим был о. Стефан, которого называли «лето» из-за его милосердия и сострадательности, а младшим — о. Пётр (Швырев), которого называли «зима», он был более суровым и строгим.

Когда люди, ожидавшие старца, начинали унывать и роптать, старец Нектарий посылал для утешения о. Стефана. А когда люди начинали шуметь, выходил о. Пётр и строго успокаивал их. Иногда происходило так: обычно старец Нектарий выходил из кельи поздно, в два или три часа дня. Люди часто посылали о. Стефана, чтобы сказать старцу, что его ждут и что многим нужно уезжать домой.

О. Стефан шёл в келью к старцу, который говорил: «Я уже собираюсь, одеваюсь, иду», но не выходил. А когда выходил, то при всех обращался к о. Стефану: «Почему ты раньше не сказал, что меня ждёт столько людей?» О. Стефан просил прощения и кланялся ему в ноги.

Иногда старец говорил посетителям: «Спросите об этом моего келейника о. Стефана, он лучше меня посоветует, он прозорлив».

13 апреля 1913 года в Великую Субботу в больнице от туберкулёза лёгких скончался о. Рафаил, который за день до этого был пострижен в схиму.

В 1917 году, после революции, которая разрушила многовековое здание Российской империи, началось время гонений на христианскую церковь. В январе 1918 года Оптина пустынь была закрыта, но монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. На территории монастыря был организован музей «Оптина пустынь».

В конце пятой недели Великого поста в 1923 году в монастыре начала работать ликвидационная комиссия. Церковные службы прекратились, монахи постепенно выселялись. В это время отец Севастиан принял рукоположение во иеродиакона.

В марте 1923 года был арестован и выслан за пределы губернии старец Нектарий. Он жил в селе Плохино, а затем в селе Холмищи. После ареста старца отец Севастиан жил в Козельске вместе с другими монахами и часто навещал старца в его изгнании.

В 1927 году епископ Калуги рукоположил отца Севастиана в иеромонаха. 29 апреля 1928 года старец Нектарий скончался.

После смерти старца отец Севастиан уехал служить на приход, но затем вернулся в Козельск, а затем в Калугу по приглашению настоятеля Ильинской церкви. Там он служил с 1928 по 1933 год.

В 1933 году отец Севастиан был арестован и отправлен в Тамбовское ОГПУ. Его обвинили в антисоветской деятельности.

Много позднее батюшка рассказывал о своём пребывании в тюрьме: «Было у меня такое испытание: когда меня принуждали отречься от православной веры, то поставили в одной рясе на всю ночь на мороз и стражу приставили. Стража менялась через каждые два часа, а я бессменно стоял на одном месте. Но Матерь Божия опустила на меня такой «шалашик», что мне было в нём тепло. А утром меня повели на допрос и говорят: «Коль ты не отрекся от Христа, так иди в тюрьму». И посадили на семь лет».

Отец Севастиан был отправлен в Карагандинский лагерь, в посёлок Долинка, куда прибыл 26 мая 1934 года. Караганда в то время представляла собой сеть разрозненных посёлков, основанных в начале века переселенцами из России. Вокруг на сотни километров тянулась бескрайняя степь, выжженная палящим солнцем летом и заметаемая снегом по самые крыши ветхие саманные домики.

В начале 30-х годов для освоения целинных земель Центрального Казахстана и разработки Карагандинского угольного бассейна в окрестности Караганды стали свозить «раскулаченные» крестьянские семьи, называемые «спецпереселенцами». Жилищем им служили ямы в степи, покрытые чем угодно, чтобы только можно было в них укрыться от ветра, дождя и снега. Эти жилища спецпереселенцы копали сами. Постепенно они стали выстраивать саманные бараки, которые были сырыми и неотапливаемыми.

Антисанитарные условия, недостаток хлеба, воды, холод, цинга и разбушевавшийся тиф, в период 1931-1933 гг. стали причиной массовой гибели людей. Кроме спецпереселенческих обсерваций, Казахстанская степь стала покрываться сетью отделений образованного в 1931 году филиала ГУЛАГА — Карлага, куда, вместе с людьми уголовного мира пошли этапы жертв политических репрессий. Столицей Карлага был поселок Долинка (33 км от Караганды), ворота, куда пребывали заключенные — станция Карабас, и братской могилой тысячи тысяч его узников стала вся безбрежная степь Центрального Казахстана. О своем пребывании в лагере батюшка вспоминал, что там били, истязали, требовали одного: отрекись от Бога. Он сказал: «Никогда». Тогда его отправили в барак к уголовникам. «Там, — сказали — тебя быстро перевоспитают».

Можно представить, как обращались с пожилым и слабым священником уголовники. Из-за слабого здоровья батюшку назначили на должность хлебника, а затем сторожем на складах в зоне лагеря.

В последние годы заключения отец Севастиан был освобождён от конвоя и жил в каптерке в третьем отделении лагеря, расположенном рядом с Долинкой. Он возил на быках воду для жителей ЦПО. Иногда зимой он привозил воду, подходил к быку и грел о него свои замёрзшие руки. Ему давали варежки, но на следующий день он снова приезжал без них (отдавал кому-то или у него отбирали) и снова грел руки о быка. Одежда на нём была старая и потрёпанная.

Когда по ночам батюшка мёрз, он забирался в ясли к скоту и грелся от их тепла. Жители ЦПО давали ему продукты — пироги и сало. Он ел то, что мог, а сало отдавал заключённым в отделение.

«В заключении я был, — вспоминал батюшка, — но посты не нарушал. Если давали баланду с кусочком мяса, я не ел, а менял на лишнюю пайку хлеба».

Сестёр Варвару и Февронию, которые были арестованы вместе с батюшкой, не осудили. Сестру Агриппину отправили на Дальний Восток, где через год её освободили. Она написала батюшке о своём желании вернуться на родину, и он благословил её немедленно приехать в Караганду. В 1936 году она приехала, встретилась с отцом Севастианом, и он предложил ей купить домик в районе Большой Михайловки, поближе к Карлагу, и жить там, а к нему приезжать каждое воскресенье на попутном транспорте.

Через два года в Караганду приехали сёстры Феврония и Варвара и купили домик на Нижней улице — старенький амбар с прогнутым потолком. Они познакомились с верующими и начали собираться для совместных молитв. Узнав, что в Долинке находится отец Севастиан, верующие стали помогать ему. В воскресные дни сёстры приезжали к батюшке в отделение. Они привозили не только продукты и чистое бельё, но и Святые Дары, поручи и епитрахиль. Все вместе они ходили в лес, где батюшка причащался, исповедовал и причащал сестёр.

Заключённые и лагерное начальство полюбили батюшку. Любовь и вера, которые были в его сердце, победили злобу и вражду. Многие в лагере пришли к вере в Бога, и не просто к вере, а к настоящей вере. Когда отец Севастиан освободился, у него в зоне остались духовные дети, которые после освобождения приезжали к нему в Михайловку. А много лет спустя, когда в Михайловке открылась церковь, жители Долинского отделения ЦПО поехали туда и узнали в благообразном старце-священнике своего водовоза.

Срок заключения подходил к концу. Отец Севастиан был освобождён из лагеря 29 апреля 1939 года, накануне праздника Вознесения Господня. Он пришёл к своим послушницам в маленький домик в Большой Михайловке. Сёстры работали, а батюшка занимался хозяйством. Они вместе молились, и отец Севастиан тайно служил литургию и ежедневно читал суточный круг богослужений.

Перед войной он ездил в Тамбовскую область. Духовные чада старца, которые много лет ждали его возвращения из лагерей, надеялись, что он останется с ними в России. Но отец Севастиан, который не стремился исполнить свою волю, а предавал себя воле Божией, прожил неделю в селе Сухотинка и снова вернулся в Караганду, в тот удел, который был определён ему Божественным промыслом.

В Караганде в те времена проживали в основном те же самые спецпереселенцы, которые были прикреплены к угольным шахтам и получили статус «навечно». Также в городе находились бывшие узники Карлага, которые освободились и получили «вечную ссылку в Караганду». Более двух третей населения города не имели паспортов.

Ссыльные жили в тёмных чуланах, землянках и сараях. Каждые десять дней они были обязаны отмечаться в комендатурах. Караганда была городом, где постоянно не хватало еды, особенно тяжело было с хлебом в военные и послевоенные годы.

О. Севастиан сам ходил в магазин за хлебом по карточкам. Он был одет как обычный пожилой человек, в скромный серый костюм. Он стоял в очереди, но его постоянно отталкивали, и он снова становился в конец. Люди заметили его доброту и стали без очереди пропускать батюшку, давая ему хлеб.

В 1944 году на Западной улице был куплен дом побольше. О. Севастиан ходил по дому, осматривал его и говорил, что нужно сделать.

— Зачем это, батюшка? — спрашивали сёстры. — Мы же не останемся здесь навсегда! Вот закончится война, и мы поедем на родину.

— Нет, — ответил батюшка. — Мы останемся здесь. Здесь всё по-другому, и люди здесь другие. Они добрые, сознательные, пережившие много горя. Так что, дорогие мои, мы останемся здесь. Здесь мы принесём больше пользы, здесь наша вторая родина. Мы уже привыкли здесь жить.

В новом доме на Западной улице была устроена небольшая домовая церковь, где о. Севастиан тайно совершал Божественную литургию.

Однажды, когда о. Севастиан ходил с монахинями на кладбище за посёлком Тихоновкой, он увидел общие могилы, в которые в день хоронили по двести спецпереселенцев, умерших от голода и болезней. Их хоронили без погребения, без насыпи и без крестов. О. Севастиан посмотрел на это и сказал: «Здесь, на этих общих могилах мучеников, день и ночь горят свечи от земли до неба».

Шло время. Жители Михайловки узнали о батюшке и стали приглашать его к себе домой. Не было разрешения на совершение треб, но о. Севастиан ходил к ним. Люди в Караганде были верными и не выдавали его.

О. Севастиан был молитвенником за всех умерших.

Постепенно жители Михайловки полюбили батюшку и поверили в силу его молитвы. Из разных мест в Караганду стали приезжать духовные чада старца — монахи и миряне, которые искали духовного руководства. Они приезжали из Европейской части России, с Украины, из Сибири, с далёких окраин Севера и Средней Азии.

О. Севастиан принимал всех с любовью и помогал им устроиться на новом месте. Караганда росла и строилась, поглощая старые переселенческие посёлки, посёлки спецпереселенцев 30-х годов и селения немцев, высланных в Караганду из Поволжья в военные годы.

Первым был построен Копай-город, затем посёлки 1-го и 2-го рудников, затем возле крупных шахт был построен Старый город, а после войны началось активное строительство Нового города, который стал областным центром.

Михайловка оказалась ближайшим районом к Новому городу. В Караганде была только одна церковь — на 2-м руднике.

В ноябре 1946 года по благословению старца жители Большой Михайловки подали заявление о регистрации религиозной общины в местные органы власти. Не получив положительного ответа на месте, верующие неоднократно обращались с ходатайствами в Алма-Ату и даже в Москву. В результате в 1951 году Михайловский молитвенный дом, где некоторое время всё же совершались требы, был окончательно закрыт.

Только в 1953 году было получено разрешение на совершение церковных таинств и обрядов — крещения, отпевания, венчания и исповеди — в Большемихайловском молитвенном доме. Теперь к батюшке могло обращаться больше людей.

К Большемихайловскому приходу, помимо Нового города, присоединились районы Мелькомбината, Фёдоровского пласта, Михайловской железнодорожной станции, Сарани, Дубовки, 10 кирзаводов, Новостройки, пяти карагандинских угольных разрезов и других мест (всего около 20 пунктов). А батюшка был один, и ему помогали только монахини.

Но главное — Литургию батюшка мог служить только тайно, на частных квартирах верующих. После утомительного трудового дня и келейной молитвы батюшка в 3 часа ночи шёл по карагандинским улицам в заранее оговорённое место, где его ждали православные.

По Великим

, архиепископом Петропавловским и Кустанайским Иосифом (Черновым) батюшка был возведен в сан архимандрита и награжден Патриаршей грамотой «За усердное служение Святой Церкви». В 1964 году ко дню своего ангела о. Севастиан был награжден архиерейским посохом — награда, примеров не имеющая. Перед блаженной своей кончиной батюшка был пострижен в схиму.

Отец Севастиан, настоятель Введенской Оптиной пустыни, посвятил служению Православной Церкви 57 лет своей жизни — с 1909 по 1966 год. Он прошёл путь от послушника до архимандрита, неустанно следуя своему призванию.

Батюшка строго соблюдал все правила церковного устава, не допуская ни малейших отклонений от них. Богослужения были для него не просто обязанностью, а неотъемлемой частью его духовной жизни.

Особенно благоговел он перед праздниками Вознесения Господня и Святой Троицы, которые считал венцом всех дел Христовых. В своих беседах он часто упоминал Иоанна Богослова, память которого отмечал с особым торжеством и благоговением. Он скорбел о том, что его паства недостаточно почитает этого апостола любви, и говорил: «Вот сегодня день памяти перенесения мощей святителя Николая — и церковь полна народа. А вчера был праздник святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — и церковь была почти пуста. Как же вы не понимаете, кто выше и кого нужно больше почитать? Какой праздник важнее?»

Также он особенно чтил все семь дней памяти Иоанна Предтечи и Крестителя Господня и память святых бессребреников Косьмы и Дамиана, которые были покровителями той местности, где он родился.

Главной заботой отца Севастиана было стремление к миру в душах людей. Он старался приблизить жизнь своей паствы к жизни монашеской. Его огорчало, когда кто-то не слушал его советов и не выполнял их, ведь это часто приводило к несчастью. В таких случаях он мог даже заплакать от огорчения. Но если видел раскаяние и послушание, то радовался, жалел человека и иногда сам старался порадовать его чем-нибудь.

Однажды он сказал одной девушке: «Ты же не послушалась меня, почему теперь плачешь и просишь? Ведь я же… — он запнулся, — не всегда ошибаюсь». Таким было его смирение. Даже когда люди не слушались его, он мог плакать.

Батюшка был очень добрым и заботливым человеком. Иногда он сердился, но это было редко. Он не жалел времени на общение с людьми.

Жизнь верных чад отца Севастиана была примером порядка. Их называли «батюшкины», говорили, что добрая половина Михайловки была похожа на монастырь.

Здоровье у батюшки было слабым, особенно он страдал от сужения пищевода. Во время еды его нельзя было беспокоить и отвлекать разговорами, иначе он начинал кашлять, что иногда заканчивалось рвотой. Эта болезнь была следствием множества нервных потрясений, которые он пережил за свою долгую жизнь. Он всегда был в напряжении.

Когда церковь ещё не была зарегистрирована, и отец Севастиан тайно служил обедню с самыми близкими людьми, он постоянно испытывал страх. Он говорил: «Вот вам — батюшка, послужи! А вы знаете, что я переживаю?» Ведь он нарушал закон, и в любой момент могли прийти и всех арестовать. И даже когда церковь уже была открыта, этот страх у него оставался.

Однажды кто-то из чад сказал батюшке: «Я боюсь вот этого человека». А он улыбнулся и ответил: «Да? А я вот его не боюсь. Я никого не боюсь. А вот боюсь, что церковь закроют».

Вот чего я боюсь. Я не за себя переживаю, а за вас. Я знаю, что мне делать. А вот что вы будете делать, я не знаю.

Когда батюшка был в силе, после каждой литургии он служил молебен. Хор пел, читались два акафиста. А когда он ослаб, акафисты читались только наполовину. В конце молебна батюшка давал целовать крест и обязательно говорил напутственное слово. На молебны собиралась вся церковь. В храме было много молодёжи. Только на клиросе стояло до 17 девочек, которые пели дискантом. Хор был женский, как в монастыре, пели оптинским напевом, и сам батюшка иногда выходил на клирос и пел.

По монастырскому обычаю о. Севастиан особенно любил совершать заупокойные службы и ежедневно сам служил панихиды. Он говорил, что больше любит отпевать и поминать женщин, потому что на них гораздо меньше грехов. Ему были видны грехи усопших.

Несомненно, батюшка обладал даром прозорливости, хотя и не проявлял его явно. Также он не исцелял и не отчитывал людей открыто и всегда говорил по своей скромности и простоте: «Я никого не исцеляю, никого не отчитываю, идите в больницу».

«Я, — говорил он, — как рыба, безгласный», — так он себя принижал.

Батюшка помогал людям своей тайной молитвой. Он был лишён самолюбования и самодовольства. Напротив, часто говорил: «Я человек малограмотный, 4 класса закончил, и дара слова у меня нет, и голоса у меня нет». Проповеди он чаще читал по книге, ничего от себя не добавляя. А сидя за столом со своими духовными детьми, иногда что-нибудь рассказывал, но спокойно, скромно, не выставляя себя напоказ.

О. Севастиан был очень деликатным и тактичным, никогда никого не унижал, не оскорблял и не обрывал, не подчёркивал физические недостатки людей. И в его присутствии никому не приходило в голову сказать о ком-то, что он глухой, слепой, хромой и так далее.

Вокруг батюшки было высоконравственное поле, в котором делать подлости и говорить грубо было невозможно.

Представители местной власти предпочитали общаться со вторым священником — о. Александром Кривоносовым. Духовная высота о. Севастиана явно ощущалась ими и внушала благоговейный страх.

Однажды уполномоченный по делам религии при Облисполкоме потребовал от старосты храма, чтобы священники перестали ездить в город Сарань и посёлок Дубовку, поскольку они относятся к другому району.

Староста передал это требование батюшке, и на следующий день они вместе отправились в Облисполком. Когда о. Севастиан заговорил с уполномоченным, тот сразу изменил тон и начал объяснять и даже извиняться перед батюшкой.

Батюшка обратился к нему: «Товарищ уполномоченный, пожалуйста, разрешите нам по просьбе шахтёров совершать требы в Сарани, Дубовке и других посёлках. Иногда просят мать больную причастить или покойника отпеть».

Уполномоченный благосклонно ответил: «Конечно, о. Севастиан, исполняйте, не отказывайте им». И на все вопросы батюшки он почти не возражал, а старосте впоследствии больше не напоминал об этом.

Отец Севастиан не выделял никого из своих духовных чад, ко всем относился с одинаковым вниманием и заботой, тем самым ещё больше сплачивая людей вокруг себя. Он был наделён духовной мудростью и великим терпением. Когда кто-то роптал на ближнего, он говорил: «Я терплю вас всех, а вы не хотите потерпеть одного». Если кто-то не ладил с другим, он беспокоился: «Я настоятель, а всех вас слушаю». Его целью было спасение каждого, и он заботился об этом. Он просил: «Живите мирно».

Однажды во время поездки на службу они забыли кадило. Начались взаимные упреки. Батюшка сказал: «Я сам виноват», и все замолчали. Он часто ездил в посёлки Дубовка, Сарань, на Фёдоровку, в Топар. Крестил и отпевал на дому. В тех местах, где он бывал, сейчас есть приходы, созданные по его молитвам.

Бывал он и в посёлке Долинка, где отбывал срок заключения. Но особенно отец Севастиан любил посещать посёлок Мелькомбинат. Он говорил, что в Михайловке у него «Оптина», а на Мелькомбинате — «Скит». По благословению батюшки туда переезжали многие верующие из разных частей Караганды: Майкудука, Тихоновки, Пришахтинска, Компанейска. В основном на Мелькомбинате жили семьи или, точнее, остатки семей, уцелевшие после трагедии спецпереселения в начале 30-х годов.

Жители Мелькомбината — это люди с израненными сердцами, сломанными судьбами, вдовы и сироты. У каждого была своя боль, свои душевные раны. Были люди с тяжёлыми характерами, капризные, мнительные, агрессивные, замкнутые. Но отец Севастиан находил подход к каждой страдающей душе.

Среди людей, окружавших старца, было много монашествующих, высланных в Караганду во время гонений или приехавших к нему позже из России и других республик. Среди них были уникальные, талантливые люди, подвижники высокой духовной жизни.

В целом это была крепкая христианская община, степной казахстанский «скит», который в годы безбожного коммунистического режима сумел сохранить и взрастить на святой земле карагандинских лагерей.

На Мелькомбинате вместе с младшей дочерью и внучкой жил овдовевший старший брат батюшки Илларион, который приехал к нему. Перед смертью он был пострижен в рясофор, и батюшка сам отпевал своего старшего брата инока Иллариона.

Отец Севастиан не благословлял своим духовным чадам ездить по монастырям. «Здесь, — говорил он, — и Лавра, и Почаев, и Оптина. В церкви службы идут — всё здесь есть».

Если кто-то собирался куда-то переезжать, он говорил: «Никуда не ездите, везде будут бедствия, везде — нестроения, а Караганду только краешком заденет».

Святейший Патриарх Алексий очень желал видеть старца Севастиана и беседовать с ним. Он благословил владыку Питирима (Нечаева) привезти батюшку хотя бы самолетом. Но батюшка был уже слаб и не дал согласия: «Самолётом я не гожусь летать» — ответил Старец и остался в Караганде.

Так в подвиге любви и самоотверженного служения Богу и ближним шли годы. Батюшка стал заметно слабеть.

С января 1966 года его здоровье сильно ухудшилось, обострились хронические заболевания. Очень угнетало отца Севастиана то, что ему стало трудно служить Литургию — он часто кашлял во время служения, задыхался. Врачи предложили ему утром перед службой делать уколы. Батюшка согласился. После укола и отдыха он мог, хотя и с трудом, идти в храм и служить. Но болезнь прогрессировала, и вскоре он не мог дойти до церкви даже после укола.

Мальчики-иподиаконы, послушники батюшки соорудили лёгкое кресло из алюминиевых трубок, и в этом кресле стали носить отца Севастиана в церковь. Сначала он очень смущался, но потом привык.

Батюшка часто напоминал о смерти, о переходе в вечность. Когда к нему обращались с вопросом: «Как мы будем жить без вас?» — он строго отвечал: «А кто я? Что? Бог был, есть и будет! Кто имеет веру в Бога, тот, хотя за тысячи километров от меня будет жить и спасётся. А кто, пусть даже и тянется за подол моей рясы, а страха Божия не имеет, не получит спасения».

Наступил Великий пост 1966 года — последний в жизни старца. Первую неделю поста отец Севастиан служил ежедневно, сам читал ясным и чётким голосом Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. В воскресенье Торжества Православия служил Литургию. В эти дни он ни с кем не беседовал, никого не принимал.

Проходила вторая, третья седмица Великого поста. Всё шло, как обычно. В воскресенье шестой седмицы батюшка не служил, а сидел в алтаре в кресле. После причащения велел спеть: «Покаяния отверзи ми двери Жизнодавче».

С этого дня силы стали заметно покидать его.

10 апреля, в пасхальную ночь, отец Севастиан хотел, чтобы его несли в церковь, но не смог подняться. Все, кто был рядом, пришли в душевное смятение, но батюшка сказал: «Зачем вы ушли из церкви? Я ещё не умираю. Ещё успею и здесь, и с покойниками похристосоваться. Идите спокойно на службу».

Утром 12 апреля, во вторник Пасхи, отец Севастиан чувствовал себя лучше, дышал свободно. «Одевайте мне сапоги, — сказал он келейнице, — я должен выйти к людям, похристосоваться, чтобы они не печалились, я обещал. Скажу всем главное».

Мальчики понесли батюшку в церковь. Он был в мантии, в клобуке. Посидел немного у престола, потом поднялся, вышел в царские врата на амвон. Встал, опираясь на посох, и стал прощаться с народом: «Прощайте, дорогие мои, ухожу я уже. Простите меня, если чем огорчил кого из вас. Ради Христа простите. Я вас за всё прощаю. Жаль, жаль мне вас. Прошу вас об одном, об одном умоляю, одного требую, любите друг друга. Чтобы во всём был мир между вами. Мир и любовь. Если послушаете меня, а я так вас прошу об этом, будете моими чадами. Я недостойный и грешный, но много любви и милости у Господа. На него уповаю. Если удостоит меня Господь светлой своей обители, буду молиться о вас непрестанно. И скажу: «Господи, Господи! Я

В субботу, 16 апреля, в 9 часов утра в аэропорту приземлился самолёт, на борту которого находился духовный сын батюшки, владыка Питирим (Нечаев). Он сразу же отправился к старцу и был поражён его видом. «Таким я его никогда не видел, даже во время болезни», — сказал он потом окружающим. После обеда состояние отца Севастиана резко ухудшилось, и он попросил срочно пригласить к нему владыку Питирима. Владыка пришёл. Батюшка попросил его немедленно приступить к чину пострижения в схиму. После пострига батюшка говорил очень мало. Его лицо и весь облик удивительным образом преобразились. Он был полон такой благодати, что при взгляде на него душа трепетала, а собственная греховность остро ощущалась. Это был величественный старец, уже не принадлежавший этому миру.

В понедельник вечером, на парастас Радоницы, отца Севастиана перенесли в церковь. Он слушал пение и часто крестился. Службу вёл владыка Питирим. Когда пропели «Вечная память», он велел нести его домой. После службы он побеседовал с отцом Иоанном, который приехал из Мичуринска. «Вы успели приехать ко мне, а я успел сегодня похристосоваться со всеми усопшими и помолиться за них. Вот ведь какой хороший день! Сегодня владыка помолился, и завтра помолится за всех моих усопших детей. Дожил я до Радоницы. Господь милостив. Усопшим так нужны, так дороги молитвы за них живых. Я всегда больше всего молился за усопших. И вам, отец Иоанн, завещаю: молитесь за усопших больше всего. За всё слава Богу! Слава Богу за всё!»

Утром 19 апреля, в 4 часа 45 минут, батюшка скончался. Это был вторник, Радоница. В 5 часов 30 минут владыка Питирим начал панихиду. После её окончания началось облачение. Батюшка был ещё тёплым, лицо его было спокойным, как живое. От тела батюшки остались одни кости. Его обтёрли оливковым маслом, надели схиму, владыка покрыл его мантией и закрыл лицо клобуком. Со всех концов Казахстана, Сибири и Европейской части России съезжалось духовенство и миряне — духовные чада старца. Священники непрерывно служили панихиды, пел хор. А люди всё прибывали и прибывали. От святейшего Патриарха Алексия I пришла телеграмма: «Выражаю соболезнование прихожанам и храмам по случаю кончины благодатного старца архимандрита Севастиана. Вашему Преосвященству, епископу Волоколамскому Питириму, благословляется совершить погребение почившего в Бозе. Патриарх Алексий».

ОСВЯЩЕНИЕ

Каждая икона, по просьбе заказчика, может быть освящена в Храме (бесплатно). Если вам потребуются доказательства, то мы можем попросить священника подписать документ, который предназначен для подобных случаев. Кроме этого, в подарок к заказу вы получите сертификат, удостоверяющий факт освящения.

СТОИМОСТЬ ИКОНЫ

В нашей мастерской мы работаем без посредников, своим маленьким предприятием. Мы находимся в частном доме, поэтому не платим за аренду и иконы доставляем самостоятельно. Вследствие чего цены на работы гораздо ниже, чем у других иконописных мастерских. Каждая икона проходит множество этапов и за каждым из них стоит отдельный мастер, выполняющий сложную и кропотливую работу. Наши иконописцы исполняют каждый заказ с повышенной ответственностью и берут минимальную сумму для того, чтобы икона была доступна каждому православному человеку. Именно поэтому, цены на наши иконы самые низкие.

КТО ПИШЕТ ИКОНЫ?

В нашей мастерской «Икона Мира» пишут Святые образы только православные иконописцы, изучавшие данное мастерство долгие годы. За плечами каждого мастера более 20 лет иконописного стажа. Нередко наши иконы заказывают и в других странах. С благословением и молитвой мастера ежедневно начинают свой день. Часть своего дохода иконописцы отправляют на реставрацию старинных разрушенных Храмов.

ИНФОРМАЦИЮ ПО ДРУГИМ РАЗМЕРАМ ИКОНЫ ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ:

Телефон: +7 (985) 211-25-05;

Whatsapp: +7 (985) 211-25-05;

Telegram: +7 (985) 211-25-05;

Электронная почта: ikonamira@yandex.ru

Купить икону Севастиан Фомин ручной работы

Купить икону Севастиан Фомин ручной работы

Детали

| Размер | 18х24см, 24х30см, 30х40см |

|---|---|

| Золочение | Нимба, Лузги, Поля, Ковчега, Всего фона |