Иконопись в России имеет глубокие исторические корни, уходящие в раннее христианское искусство. Символические росписи на стенах римских катакомб и роскошные византийские фрески стали основой для дальнейшего развития этого жанра.

Первые иконы появились на Руси после крещения в 988 году. Их создавали приглашённые мастера из Византии, которые работали в Киеве. Однако уже через два столетия начали формироваться русские школы, и художники начали вырабатывать свой уникальный стиль.

История возникновения икон на Руси

Самые ранние иконы, сохранившиеся до наших дней, были написаны в VI веке. Художники использовали технику энкаустики, смешивая расплавленные краски с воском и нанося их на деревянные доски.

Изначально Вселенский собор Христианской церкви в Константинополе требовал изображать Спасителя исключительно «по человеческому естеству», избегая символизма. Однако с течением времени иконопись претерпела значительные изменения. В VIII–X веках были сформированы новые каноны: реалистичные изображения сменились ликами с обобщёнными чертами, а объёмные фигуры — схематичными и плоскими.

После крещения Руси в 988 году началось активное строительство православных храмов. Для их росписи часто приглашали мастеров из Византии. Именно благодаря им на Руси появились первые иконы, выполненные в византийском стиле.

Для этого стиля были характерны мозаичная роспись с точными пропорциями и массивными формами, а также фрески — религиозные изображения, нанесённые на влажную штукатурку. Краски подбирались преимущественно тёмных оттенков.

В Киеве иконы и фрески создавались в соответствии с жёсткими канонами: все фигуры изображались плоскими и симметричными, в строго определённых позах, с суровыми или скорбными выражениями лиц и большими глазами. Складки одежды передавались схематично, а цветовая палитра была сдержанной. Нимбы, орнаменты и украшения из драгоценных материалов выделялись золотом.

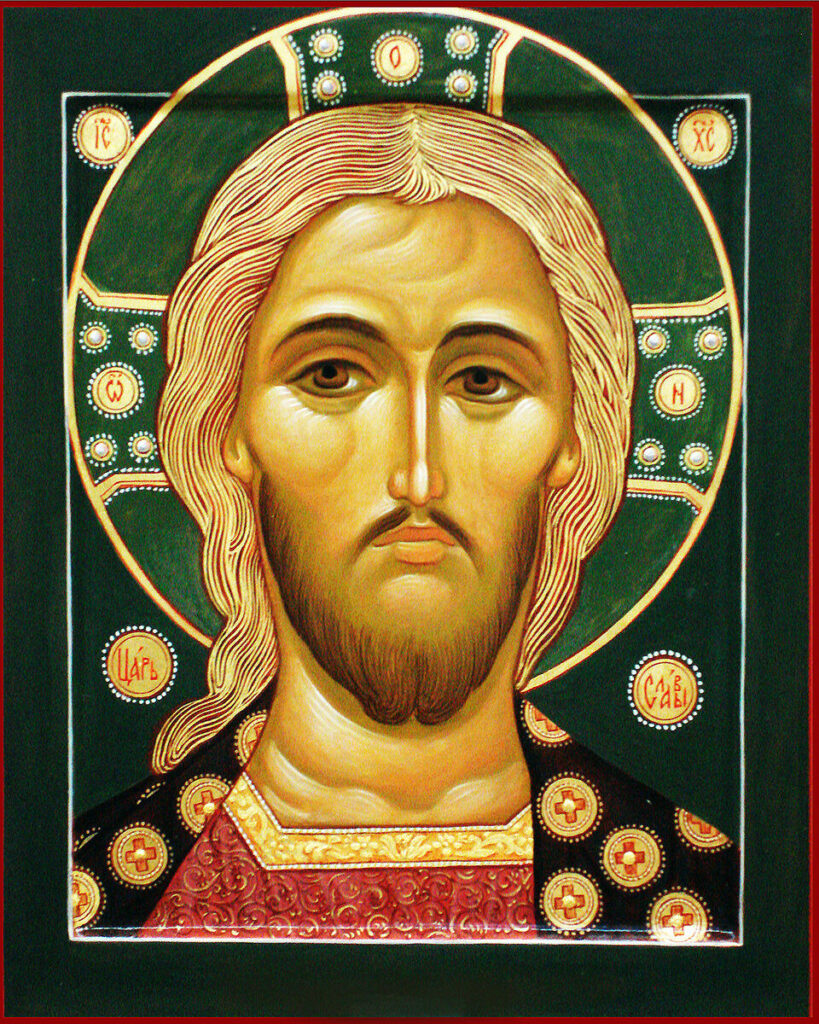

Одним из ярких примеров домонгольских церквей, построенных по византийскому образцу, является храм Успения Пресвятой Богородицы, или Десятинная церковь, возведённая в конце X века. К сожалению, она не сохранилась до наших дней, но археологи обнаружили, что её украшали мозаикой и фресками. В куполе находился центральный образ Иисуса Христа Пантократора, или Спаса Вседержителя, грозного Небесного Царя и Судии. В алтарном выступе, обращённом на восток, — апсиде — мастера изобразили Богоматерь с воздетыми к небу руками. Такое изображение называется Оранта, или Молящая. Кроме фресок и мозаик, храм был богато украшен мрамором и порфиром — тёмно-красным кварцем.

Постепенно древнерусские мастера начали вносить новшества в византийские традиции. Например, в Софийском соборе на одной из стен была написана семья князя Ярослава Мудрого, и эта фреска частично сохранилась до наших дней. В то время в православных храмах не было принято изображать членов княжеских семей.

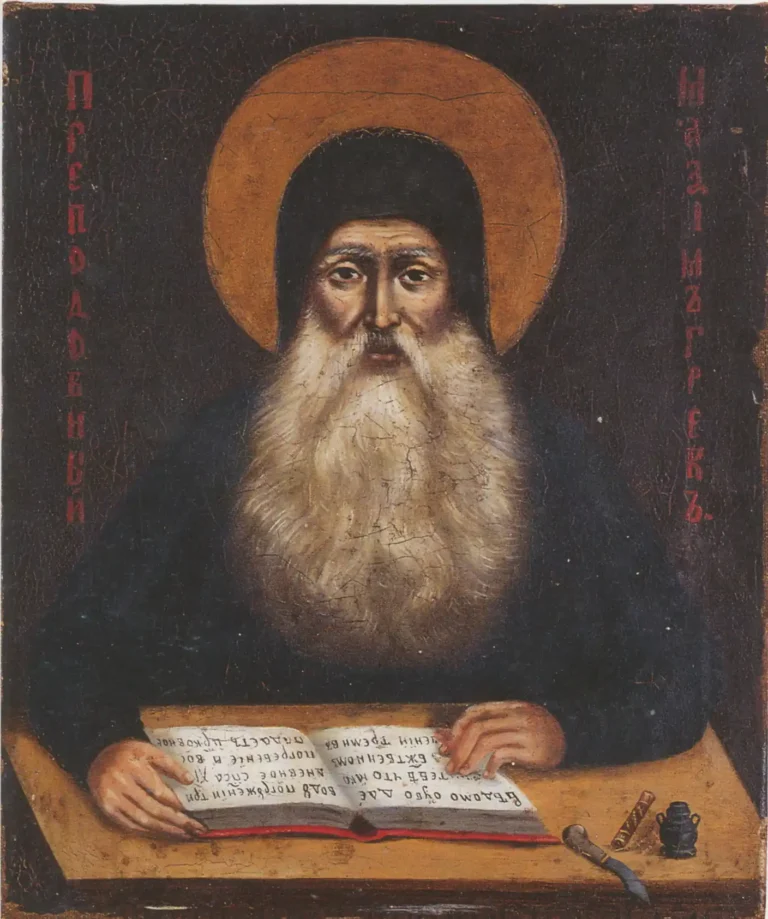

В XI веке на Руси появилась первая школа иконописи. Её основали мастера из Константинополя, которые в 1073–1089 годах участвовали в строительстве и росписи Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Ученики этой школы, преподобные Алипий и Григорий, стали первыми русскими иконописцами, а их работы копировали многие художники-последователи.

Со временем в разных городах Руси формировались свои иконописные традиции. Самыми крупными школами иконописи считаются Новгородская, Владимиро-Суздальская, Московская, Псковская, Строгановская и Палехская. Изначально каждая из них опиралась на киевские иконописные традиции. Однако со временем школы начали влиять друг на друга.

Новгородская школа

В период нашествия Батыя на Русь в 1237–1240 годах многие храмы были разрушены, иконы уничтожены, а ремесленники уведены в плен. Секреты мастерства оказались утрачены. Однако в Великом Новгороде, который находился вдали от сражений, сохранилась значительная коллекция домонгольских икон. Именно здесь в XII веке сформировалась одна из главных иконописных школ Древней Руси.

Для икон новгородской школы характерен светло-жёлтый фон. Композиции могут состоять из одной или нескольких фигур, а также быть многосюжетными. Все элементы на иконах расположены равномерно, без пустых полей, но и без излишней перегруженности. Постройки симметричны, а деревья украшены орнаментом.

Новгородские иконописцы использовали контраст белого и красного цветов. Белый символизировал святость и чистоту, а красный — кровь Христа, искупившего человеческие грехи. Растения изображались в тёмно-зелёных тонах, а горы — в лёгких силуэтах жёлтого, зелёного, синего и фиолетово-розового оттенков.

Мастера изображали ноги и руки схематично, а черты лица — детально. Элементы одежды, такие как кресты на длинной ленте (омофоре), часто выделялись тёмными цветами. Золотистые оттенки использовались в основном в торжественных сюжетах, таких как «Христос в воскресении» или «Христос во славе». На этих иконах одежда святых покрывалась инокопью — клеящим веществом на основе чесночного сока и сусла, которое затем золотили.

На иконах часто изображались сцены и сюжеты из апокрифов — произведений на библейскую тему, которые создавались народом. Многие из них официальная церковь в то время считала недостоверными. К ним исследователи относят некоторые изображения Николая Угодника и Георгия Победоносца.

Житийные иконы стали важным направлением в новгородском искусстве. В центральной части мастера изображали фигуру святого в полный рост или по пояс. В боковых клеймах — небольших квадратах — размещались эпизоды из жития этого святого. Тёмные силуэты чередовались со светлыми.

Псковская школа

В XIII веке в Пскове зародилась школа иконописи. На начальном этапе мастера ориентировались на традиции новгородской иконописи, но вскоре у них сформировался свой уникальный стиль.

Для псковских икон характерны асимметричные композиции и отсутствие детальной проработки. Фон обычно был выполнен в жёлтых или золотистых тонах, а остальные цвета — белые, розовые и тёмно-зелёные. Именно в такой цветовой гамме выполнена икона «Собор Богоматери», созданная в XIV веке. На ней изображена Богородица, восседающая на розовом троне на фоне тёмно-зелёных гор.

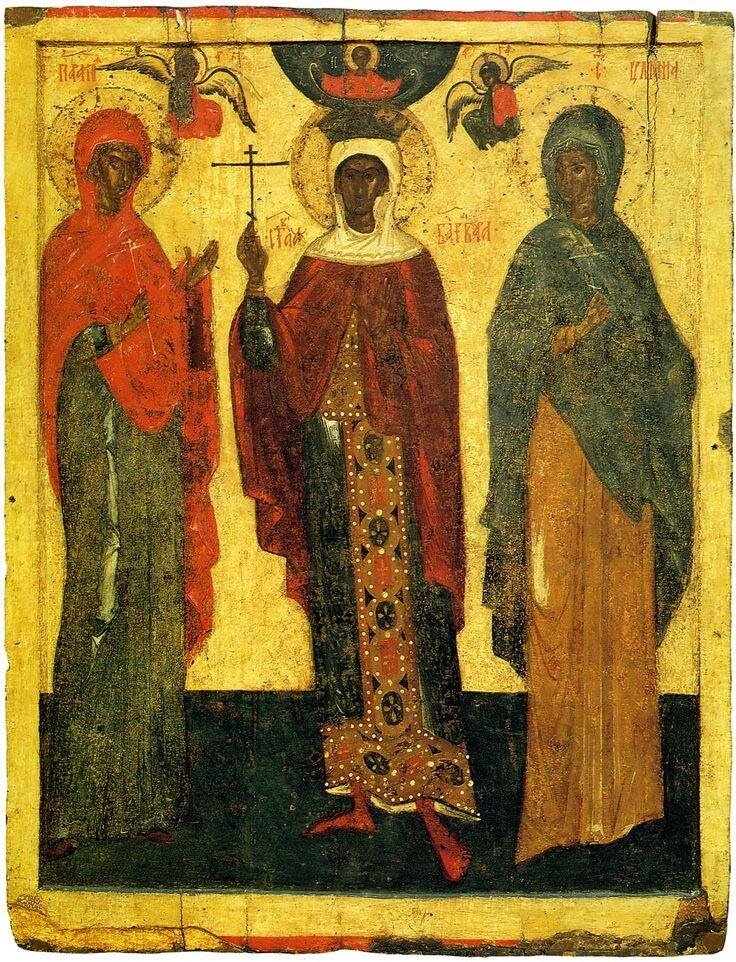

В более поздних иконах образы стали более напряжёнными и динамичными, а цвета — более насыщенными и тёмными. Зелёные оттенки часто приобретали почти чёрный цвет или сменялись на мутно-синий. Появилось больше плотных оттенков красного и вишневого, с характерными оранжевыми или розовыми тонами. К таким иконам относится «Параскева Пятница, Варвара и Ульяна с житием», созданная для церкви Варвары в Пскове.

Псковская школа иконописи существовала на протяжении долгого времени и прекратила своё существование только в начале XVII века.

Владимиро-Суздальская и Московская школы

С середины XII века и до конца XIII столетия Владимир и Суздаль были крупными центрами культуры. Местные иконописцы создавали свои произведения, используя разнообразные сочетания серебристо-голубых и серых оттенков с розовыми, зеленоватыми и лиловыми тонами. Краски были неяркими и приглушёнными.

Среди сохранившихся икон Владимиро-Суздальской школы выделяются «Богоматерь Боголюбская», написанная в середине XII века, «Спас Эммануил с ангелами», созданная в конце XII века, и «Димитрий Солунский», написанный в конце XII — начале XIII века.

В XIII веке мастера из Владимира и Суздаля начали отходить от византийских традиций и добавлять в свои работы элементы народного творчества. Одним из примеров таких икон можно считать «Спаса Златые Власы». На этой иконе нимб с крестом, который обычно изображается над головой Христа, был заменён на золотые круглые пластины — дробницы. В старину такие металлические бляшки использовались для украшения одежды.

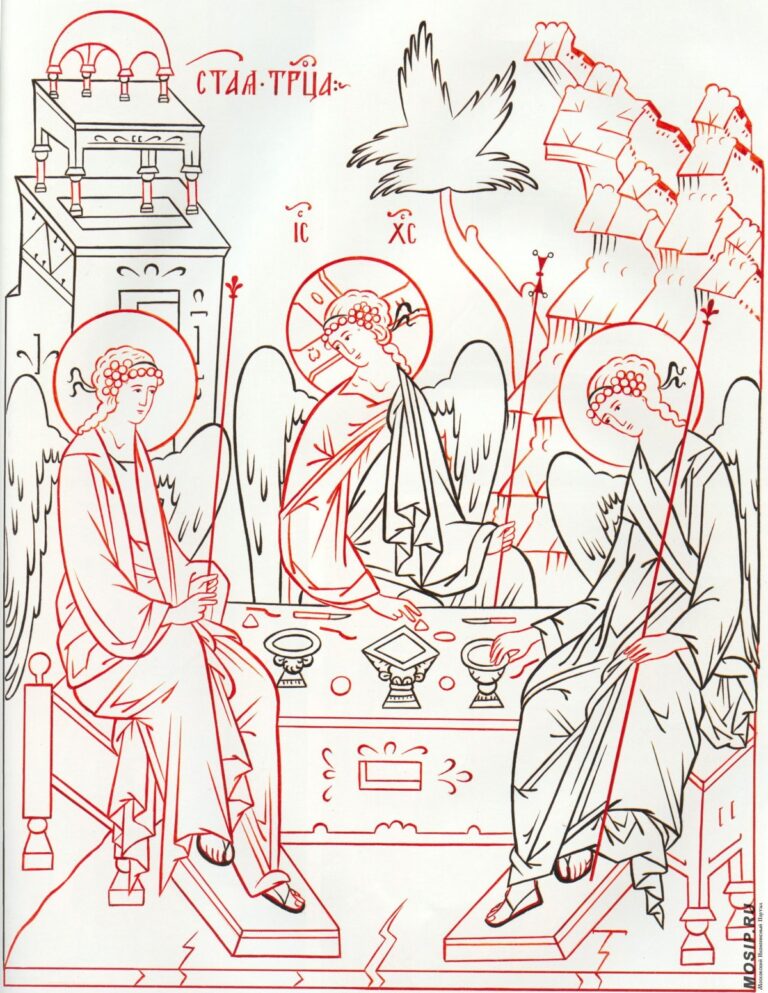

Московская школа иконописи сформировалась в XIV веке. В этот период Москва переняла институты власти у Владимира и Суздаля, а на развитие искусства оказывали влияние московские князья и приглашённые из Византии митрополиты и художники. Работы московских мастеров сочетали в себе черты местной иконописи, южнорусских течений и поздней византийской живописи — палеологовского стиля.

В палеологовском стиле, который стал основой московской иконописи, исчезла строгая каноничность ранних византийских образов. Мастера возвращались к античной традиции, делая пейзажи более детализированными и добавляя бытовые элементы в библейские сюжеты. Художники уделяли больше внимания формам, стремясь подчеркнуть их определёнными оттенками, а цветовые переходы стали мягче и пластичнее.

Московские иконы отличались большими размерами, чёткими и слегка уплощёнными образами, а также яркими цветами. Иконопись XIV–XV веков прославляла местных святых: братьев Бориса и Глеба, митрополитов Петра и Алексия, а также преподобного Сергия Радонежского с учениками.

Во второй половине XIV — начале XV века самыми яркими представителями московской иконописи были Феофан Грек, Андрей Рублёв и Даниил Чёрный.

Иконопись в нынешнее время

Среди многообразия позднерусской иконописи особое место занимает Строгановская школа живописи, возникшая во второй половине XVI — первой половине XVII века. Она получила своё название благодаря меценатам Строгановым, сибирским купцам, содержавшим иконописную мастерскую.

Изначально Строгановская школа следовала московскому художественному стилю, и многие мастера из Москвы работали в этой мастерской. Однако со временем иконописцы Строгановской школы выработали свой собственный уникальный стиль.

Характерными чертами Строгановской школы стали миниатюрные размеры икон, сложные композиции и богатая цветовая палитра, в которой преобладали полутона жёлтых, красных, розовых, зелёных и чёрных оттенков. Часто мастера украшали свои работы золотой и серебряной росписью.

Фигура святого обычно занимала центральное место на иконе и изображалась крупными цветовыми пятнами. Вокруг неё располагался причудливый детализированный пейзаж с палатами. Люди и растения изображались реалистично, максимально приближённо к натуре, с тщательной проработкой всех элементов.

Одним из самых известных мастеров школы был Прокопий Чирин, написавший по заказу Строгановых икону «Никита Воин» и образ Владимирской Божией Матери.

В конце XVII века в Палехе возникла иконописная школа, в работах которой прослеживались натуралистичные черты, характерные для светской европейской живописи, а также элементы новгородского и строгановского стилей.

Палехские иконы, как и новгородские, сохранили монументальность, симметричность и лаконичность образов. В то же время сложные композиции с миниатюрными фигурами, обилие пейзажных элементов и орнаментов, низкий горизонт и золочёные одежды святых отсылают к традициям Строгановской школы.

Отличительной особенностью палехских икон была их особая тонкость письма, мягкие плавные линии и сдержанная цветовая гамма.

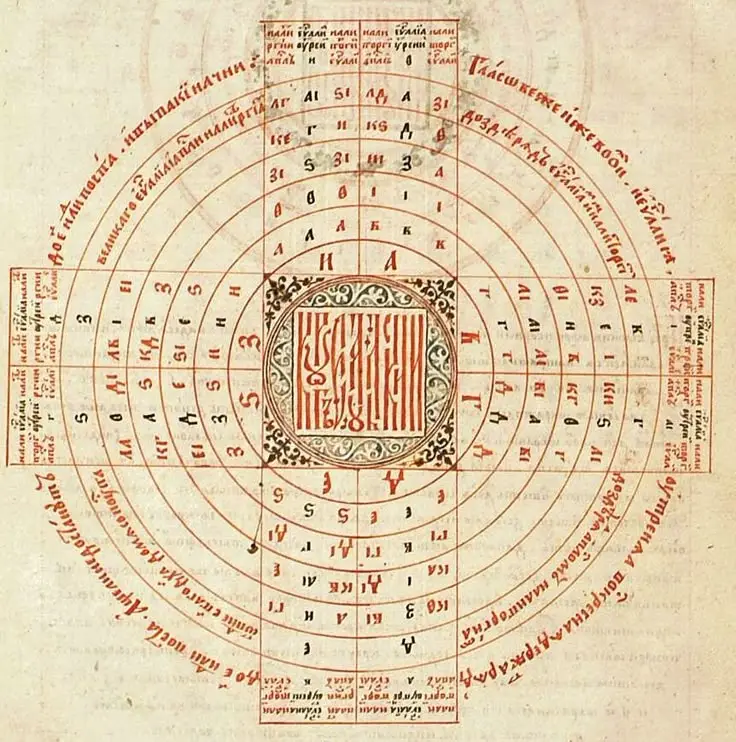

Характерным приёмом для иконописи Палеха была роскрышь — многослойное нанесение красок в строгой последовательности: сначала фон, затем горы, архитектура, одежда, открытые части тела и лики. После этого наносилась плавь — очень тонкий слой краски, а затем отдельные части иконы высветлялись.

Фигуры святых изображались слегка вытянутыми, но реалистичными. Иконописцы использовали темперу — краску, замешанную на яичном желтке. Она делала изображения глубокими и наполненными светом.